Baukultur braucht Demokratie

Elina Potratz im Interview mit Juliane Naumann vom ZfBK

Elina Potratz: Frau Naumann, Sie leiten das ZfBK – Zentrum für Baukultur Sachsen, mit Sitz im Kulturpalast Dresden. Nach der Wahl in Ihrem Bundesland Anfang September hat nun eine in Teilen rechtsextreme Partei 40 von 120 Sitzen im Landtag. Für wie politisch aufgeladen halten Sie derzeit Themen der Architektur in Sachsen?

Juliane Naumann: Ich denke, entscheidend ist die Formulierung: politisch aufgeladen. Denn wir sagen zwar immer, dass Architektur und Städtebau politisch sind, und das stimmt natürlich auch, aber die politische Aufladung ist letztlich das, was dazu führt, dass Themen nicht mehr diskutiert oder verhandelt werden – weil sie aus der einen oder der anderen Richtung als No-Go, als inakzeptabel, klassifiziert werden. Dabei sind die Themen und Diskussionen in Sachsen vermutlich ähnlich wie in anderen Bundesländern: Es geht unter anderem darum, ob und wie die historische Stadt wiederaufgebaut und in welcher Gestalt sie weiterentwickelt werden soll. Es geht um die Frage, wie viel Platz wir welcher Nutzung im öffentlichen Raum einräumen. Es geht um die Frage, wie viel Grün wir uns in der Stadt leisten wollen und ob dies als Wert oder vorrangig als Ausgabe gesehen wird. Diese Fragestellungen sind allgemeiner Natur und betreffen unser aller Lebensqualität. Wie sie verhandelt werden, hängt letztlich von der jeweiligen Kommune und ihrer Stadtgesellschaft ab.

Sehen Sie also die Politisierung von baukulturellen Themen als Hindernis an?

Wir hatten vor Kurzem ein Gespräch mit Kollegen über Stadtentwicklungsprojekte in Dänemark, die ja bekannt sind für progressive, nachhaltige, aus unserer Sicht durchaus mutige Ansätze. Wir haben uns gefragt, wie man es dort schafft, diese Projekte umzusetzen. Eine Antwort darauf, die mich wirklich bewegt hat, lautete: Die Themen sind nicht so politisch konnotiert, soll heißen: Alle wollen eine lebenswerte Umwelt, alle wollen gut wohnen, alle wollen, dass Dinge schön aussehen, alle wollen Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, alle möchten den Kindern und Enkeln ein gutes Leben in einem lebenswerten Wohnumfeld ermöglichen. Deswegen wird wohl in Dänemark über diese Themen weniger im Grundsatz gestritten. Ich frage mich seit diesem Gespräch, ob wir mit der Baukultur möglicherweise einen Hebel haben, um gemeinsame Nenner zu finden in unserer Gesellschaft. Das geht einher mit dem Ziel, Menschen, die sich bislang scheinbar nicht für Baukultur, Architektur oder nachhaltige Infrastruktur interessieren, für diese Themen zu sensibilisieren. Gleichzeitig wirft dieser Ansatz die Frage auf: Gibt es Positionen, die wir nicht akzeptieren können und werden? Wie sieht der Dialog dann aus? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Denn an manchen Punkten habe ich noch keine abschließende Antwort darauf gefunden.

Gerade Themen, die als „grün“ gelten, haben womöglich besonderes Potenzial, politische Polarisierungen zu triggern. Versuchen Sie, diese so aufzubereiten, dass Sie nicht von vornherein auf zu große Voreingenommenheit treffen?

Wir versuchen grundsätzlich, Themen so zu behandeln, dass eine möglichst breite Öffentlichkeit Zugang dazu finden kann. Unsere Angebote sind niederschwellig, Fachtermini werden vermieden. Ich glaube, es gelingt uns recht gut, dadurch mit der breiten Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Das Thema „Natürliche Baustoffe aus der Region“ beispielsweise hat enorm großes Interesse gefunden – weil es materiell im Sinne von greifbar war und viele Menschen damit etwas verbinden konnten. Auch mit der Sensibilisierung für Denkmale und deren Nachnutzung erreichen wir eine sehr breite Bevölkerungsgruppe. Kultur braucht die breite Gesellschaft. Aber Baukultur ist auch Prozesskultur und braucht eben unbedingt auch Demokratie. Und die Räume, die wir als lebenswert bezeichnen, sollen für eine vielfältige, freiheitliche, demokratische Gesellschaft geschaffen sein.

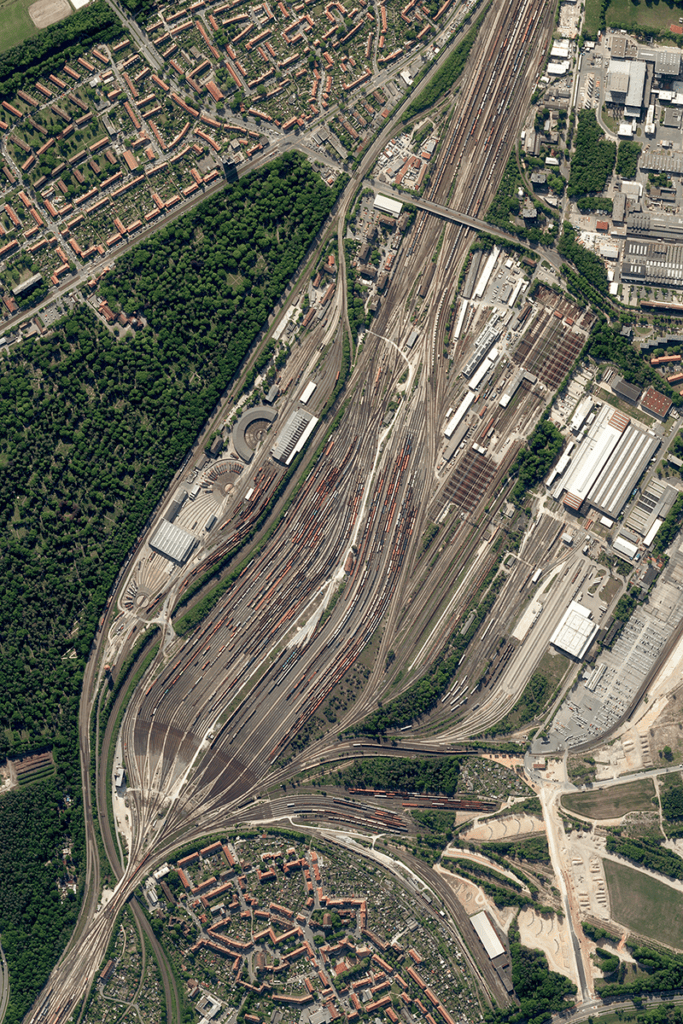

Da sich unsere Ausgabe um Infrastruktur dreht: Wie bewerten Sie den kürzlichen Einsturz der Dresdner Carolabrücke?

Das ist natürlich ein Warnschuss und ein Zeichen dafür, dass es an vielen Stellen in den Kommunen Rückstau in der Unterhaltung von Infrastruktur gibt. Das ist den Kommunen auch bewusst, aber die Kapazitäten und Mittel fehlen. Und ganz ehrlich: Im politischen Raum ist es attraktiver, irgendetwas neu zu bauen als viel Geld für den Unterhalt von Bestehendem auszugeben. Entwicklung und Fortschritt wird zwangsläufig immer mit Neubau und Investitionen in noch mehr Infrastruktur in Verbindung gebracht. Mein Eindruck ist aber auch, dass sich das Verständnis, dass Zukunftsfähigkeit auch etwas mit Sorge um den Bestand, mit Instandhaltung und Reparatur zu tun hat, ganz langsam kenntlich macht. Da liegt allerdings noch ein langer, aber notwendiger Weg vor uns.