Eigenlogik der Infrastruktur

Zusammenhänge neu denken und gestalten

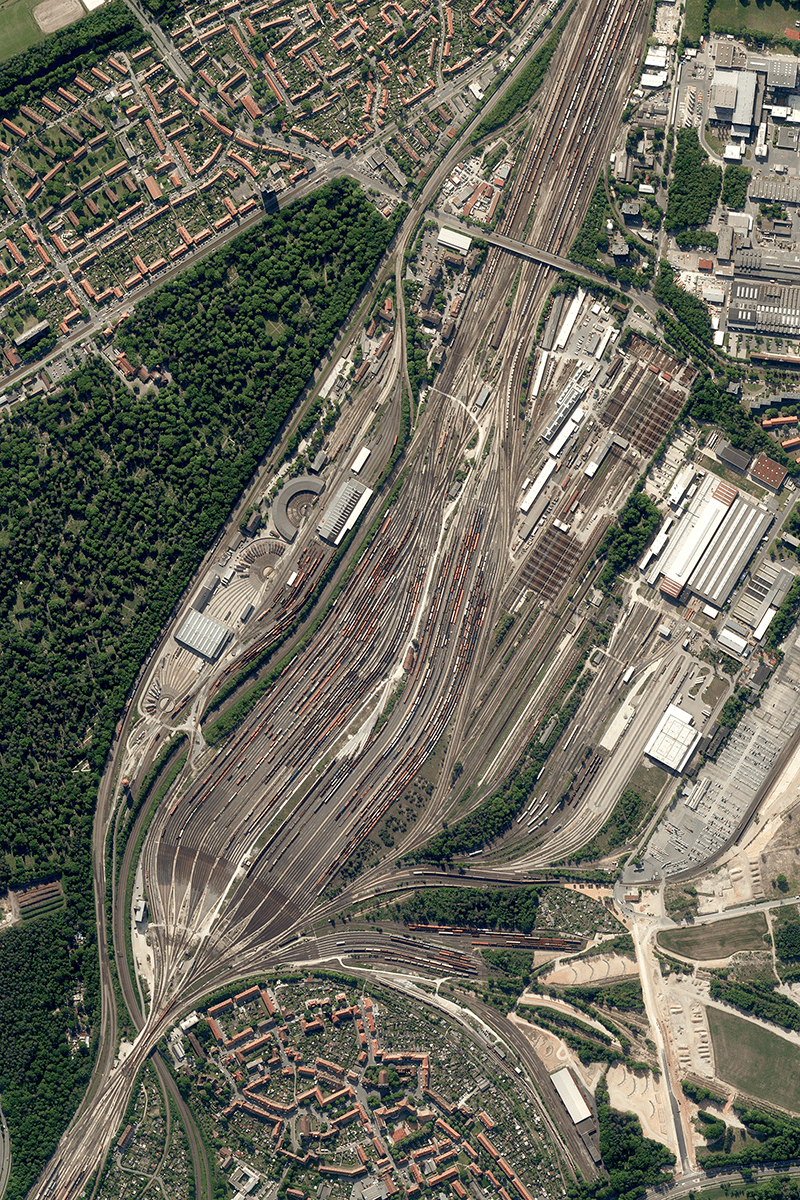

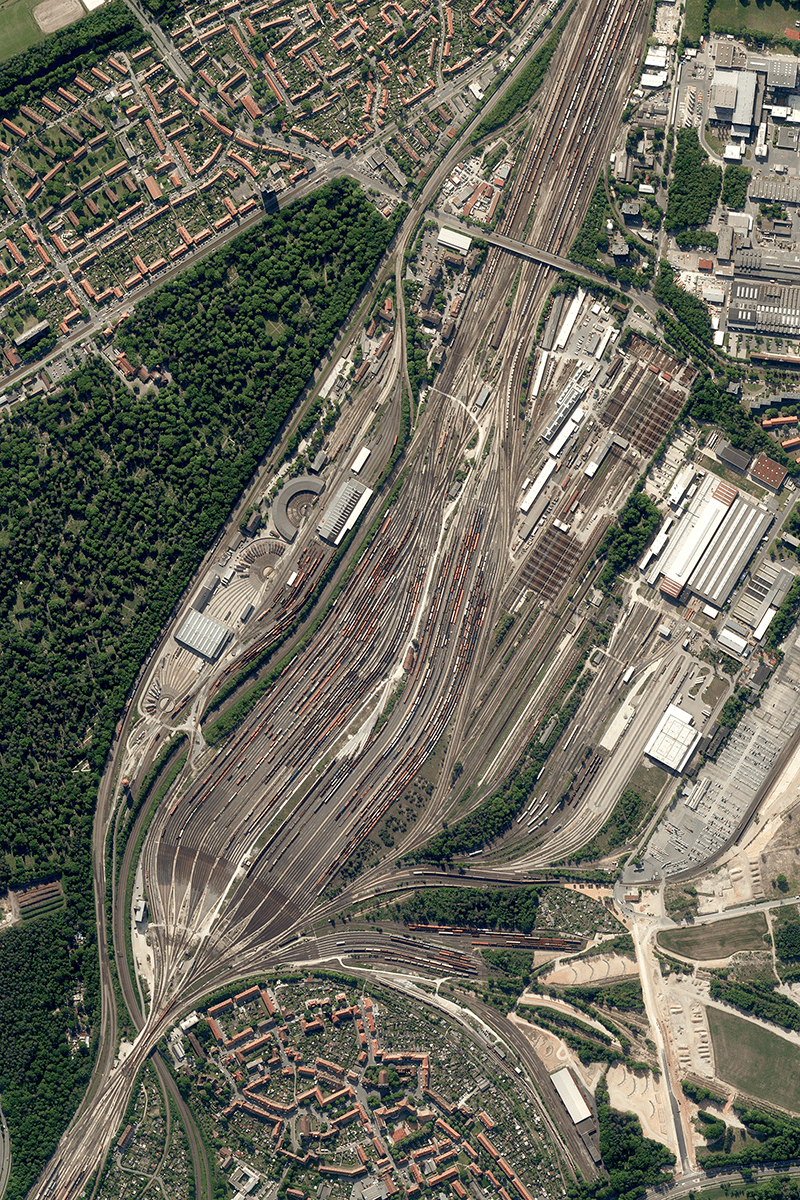

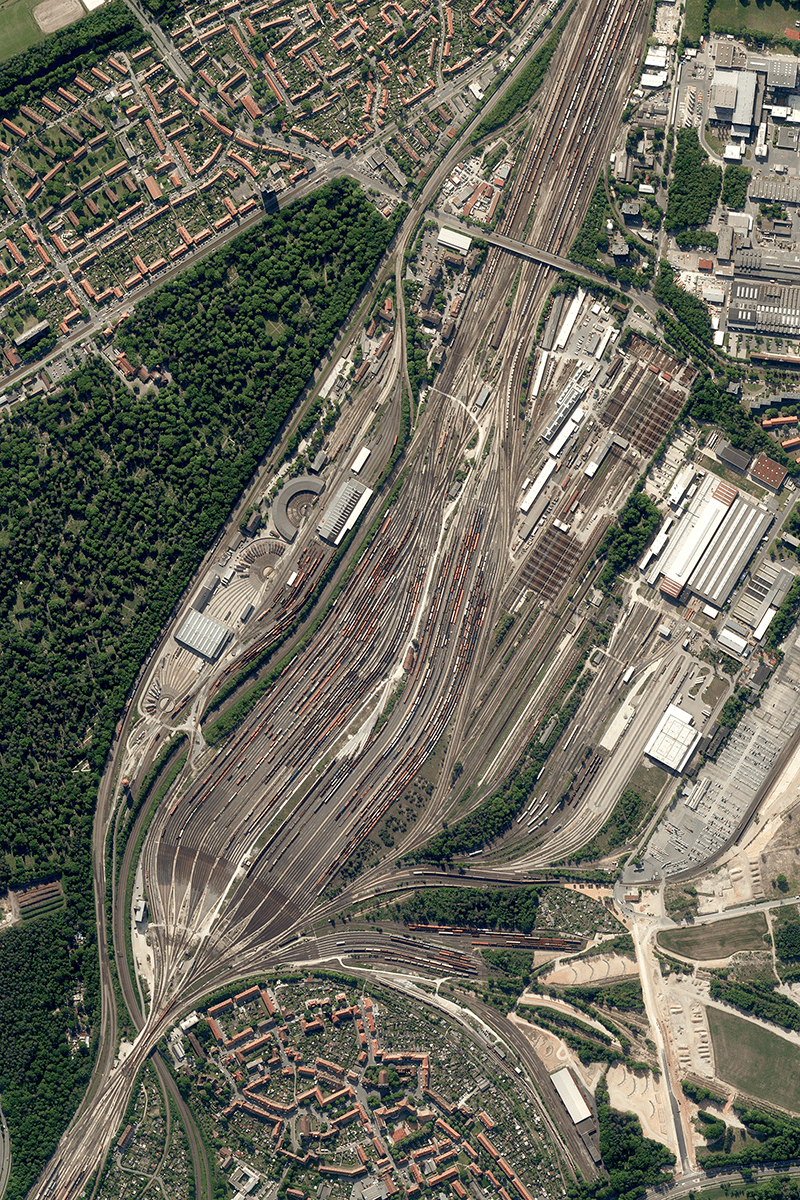

Infrastrukturen gelten als Matrix der Zivilisation; für ihren Erhalt und Ausbau werden weltweit die größten Investitionen getätigt und Rekordsummen aufgerufen. So werden im Jahr 2050 weltweit rund 15 Billionen Euro allein für den Erhalt und Ausbau der Basisinfrastruktur ausgegeben werden. Investiert wird vor allem in die Bereiche Energie, Transport, Wasser und Digitalisierung – der Gesundheitssektor hinkt oft hinterher. Annette Rudolph-Cleff, Professorin am Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung der TU Darmstadt, beschreibt, dass es jedoch um mehr geht als die Grundversorgung: Die enormen Investitionen in die Infrastruktur sind mit Zielen der Standortsicherung verbunden und sollen die Weichen für die Zukunft stellen.

Vor mehr als zwanzig Jahren haben Steve Graham und Simon Marvin mit „Splintering Urbanism“ eine neue Perspektive auf die Wechselwirkungen, Abhängigkeiten und Interdependenzen von Stadt- und Infrastrukturentwicklung eröffnet.1 Unter Infrastrukturen werden alle technischen Elemente verstanden, die „die Mobilität und den Austausch von Menschen, Gütern und Ideen (…) ermöglichen.“2 Infrastrukturen sind somit auch als soziotechnische Systeme zu verstehen, da mit ihnen Praktiken und Vorstellungen von Zukunft und Gesellschaft verbunden sind.Graham, M. (2001): Splintering Urbanism, London 2001. ↩︎V. Laak (2018): Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft. Geschichte und Zukunft der Infrastruktur, Frankfurt a.M., S. 13. ↩︎

Die Dekarbonisierung und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind Teil der europäischen Transformationsagenda und zielen auf eine nachhaltige Gestaltung der Energie- und Verkehrsinfrastrukturen ab. Angesichts der zunehmenden Bedeutung ökologischer Kriterien und der Risiken der Kernenergie besteht die zentrale Herausforderung darin, die notwendigen Infrastrukturen kosteneffizient, sicher und nachhaltig bereitzustellen. Bis 2030 könnte der Investitionsbedarf für den Umstieg auf CO2-arme Technologien weltweit vier Billionen Euro erreichen. Doch trotz aller Investitionen scheint der Infrastrukturausbau hinter den Zielen und Erwartungen zurückzubleiben.

Infrastrukturen werden oft als „Garanten der Beständigkeit“3 beschrieben, doch unter welchen Rahmenbedingungen entwickeln sie Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit? Ihre Wandlungsfähigkeit ist trotz technologischer Innovationen umstritten, denn die Verzahnung, Kopplung und Überlagerung der einzelnen Infrastruktursysteme, wie beispielsweise Verkehr und Energie oder Wasser und Energie, sowie ihre enge Vernetzung mit den Informations- und Kommunikationstechnologien zeigen systemische Interdependenzen. Dies führt zu parallelen Entwicklungen von alten und neuen Technologien. Damit verbunden ist die Frage nach der tiefgreifenden Wandlungsfähigkeit von Infrastruktursystemen, die sich angesichts des notwendigen ökologischen Umbaus unserer Energieversorgungs- und Verkehrssysteme und ihres bisherigen Versagens immer drängender stellt. Wie verändern sich Infrastrukturen unter sich wandelnden Rahmenbedingungen? Wie tragen Infrastrukturen zum urbanen Wandel bei?V. Laak, D. (2006): Garanten der Beständigkeit. Infrastrukturen als Integrationsmedien des Raumes und der Zeit, in: Doering-Manteuffel, A. (Hg.): Strukturmerkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, München, S. 167 – 180. ↩︎

Infrastrukturentwicklung in Deutschland

Die Zeichen für eine nachhaltige und klimagerechte Transformation der Infrastrukturen in Deutschland stehen noch am Anfang, wie nicht zuletzt im „Baukulturbericht Infrastrukturen 2024 / 25“ festgestellt und auf dem Konvent in Potsdam im Juni 2024 mit einem Schwerpunkt auf Mobilität und soziale Infrastruktur diskutiert wurde.4 Die erforderlichen Investitionen in den maroden Bestand übersteigen bei weitem die aufscheinenden Zukunftsbilder. Allenfalls die Entwicklungen in der Klimaanpassung und im Radverkehr geben Anlass zur Hoffnung. Auf der Ebene der Städte und Kommunen zeigt sich im Kleinen ein großes Verständnis dafür, was sich in unseren Städten wiederzuerobern lohnt: Die neue Langsamkeit auf Straßen, konsequente Parkraumbewirtschaftung, der Ausbau der Radinfrastruktur und nicht zuletzt der Einsatz für naturbasierte Lösungen versprechen neue Lebensqualität und sichtbare Erfolge. Die Hoffnung auf den Umstieg von grauer auf grüne Infrastruktur keimt gerne auf.https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/BKB-24/Baukulturbericht_202425_Infrastrukturen.pdf ↩︎

Der Logistikbranche kommt bei der grünen Transformation eine Schlüsselrolle zu. Die Fokussierung auf E‑Mobilität verstellt den Blick auf alternative Antriebstechnologien, die im Bereich der Nutzfahrzeuge, der Schifffahrt und der Luftfahrt Potenziale für CO2-Einsparungen bieten könnten. Eine Infrastruktur für den Einsatz von Wasserstoff oder HVO (hydrierte Pflanzenöle) als Energieträger im Straßengüterverkehr ist noch nicht in Sicht. So scheitert der Bau eines deutschen Flüssiggas-Terminals seit Jahren an der fehlenden Wirtschaftlichkeit. Der Staat wird diese Infrastrukturinvestition wohl begleiten müssen, wenn wir unsere Energieversorgung diversifizieren wollen.5https://www.wiwo.de/politik/deutschland/wirtschaftsstandort-acht-stellschrauben-um-den-wohlstand-in-deutschland-zu-sichern/29743276.html ↩︎

Die Deutsche Bahn und ihre vielerorts groß angelegten Sanierungsarbeiten, um das vernachlässigte Schienennetz zu erneuern, bremsen den Zugverkehr bundesweit aus. Nur knapp 70 Prozent der Reisenden in Fernzügen kamen im letzten Jahr pünktlich an. Das Schienennetz der DB ist mit rund 33.500 Kilometern das größte in Europa. Dass dieses Netz in den letzten zehn Jahren nur um 38 Kilometer gewachsen ist, wird mit Blick auf die Ziele der Verkehrswende (Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030) als viel zu wenig kritisiert.6 Die „Weichenstellung für das Schienennetz der Zukunft“ wird jedoch bereits von Plänen begleitet, das Angebot hinsichtlich der Streckenauslastung zu optimieren und damit das Streckennetz eher zu reduzieren. Bis 2030 soll ein Hochleistungsnetz entstehen, 40 Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür investieren. Die Diskussion in Regierungskreisen, das Geld über eine Erhöhung des Eigenkapitals durch den Verkauf der Bundesbeteiligungen an der Telekom und der Deutschen Post zu beschaffen, zeigt, wie Investitionen innerhalb der Infrastrukturen verschoben werden.https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13349/umfrage/laenge-vom-schienennetz-der-db-ag/ ↩︎

Gebundene Subventionen

Der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen wird in den kommenden Jahren weiter steigen, unter anderem aufgrund globaler Megatrends wie Klimawandel, Digitalisierung, neue Mobilitätssysteme und die Zunahme der städtischen Bevölkerung auf schätzungsweise fast zehn Milliarden Menschen im Jahr 2050. Branchen wie die Metallverarbeitung, erneuerbare Energien und Informations- und Telekommunikationstechnologien verzeichnen eine stetig steigende Nachfrage aufgrund des weltweiten Bedarfs an Infrastrukturverbesserungen. Um diese immensen Investitionen zu stemmen, werden nicht nur staatliche Mittel erforderlich sein, sondern auch die breite Mobilisierung privater Investoren. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass bis 2030 weltweit 57 Billionen Dollar ausgegeben werden. Die Staaten können dies nicht allein finanzieren, private Investoren müssen in öffentlich-private Partnerschaften eingebunden werden, um zum Beispiel die europäische Transformation zu ermöglichen.

Die fehlenden Mittel für die Bereitstellung, Regulierung und Finanzierung der Infrastruktur werden auf den globalen Finanzmärkten beschafft. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 hat ein neuer Begriff Einzug gehalten, zuletzt im Zusammenhang mit den Rohstoffmärkten7: Finanzialisierung bezeichnet die Prozesse, die zu einem Bedeutungszuwachs von Finanzmärkten, ‑motiven und ‑institutionen in der Wirtschaft beigetragen haben.8 Erst die Umwandlung von Infrastruktur in eine „Anlageklasse“ und die Ausschüttung von Gewinnen machen sie für private Investoren attraktiv. Nicht die Infrastruktur selbst, sondern die öffentlich garantierten Einnahmen, beispielsweise durch Mautgebühren, Einnahmeströme oder hohe Nutzerzahlen, sind für private Investoren von Interesse. Die Gewinne, die bei PPP-Garantien durchschnittlich bei 15 bis 20 Prozent liegen, und die Schuldentilgung werden von den Staaten garantiert. Fallen die Mauteinnahmen geringer aus oder wird eine Anlage nicht genutzt, gleicht der Staat die Einnahmeausfälle aus. Die privaten Investoren erhalten den Gewinn, während die öffentliche Hand das Risiko trägt.Plank, L. (2014). Finanzialisierung & Infrastruktur. AK-Seminarreihe „Europäische Wirtschaftspolitik,” Wien, Austria. http://hdl.handle.net/20.500.12708/105586 ↩︎Epstein, G. A. (2005): Financialization and the World Economy, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA. ↩︎

Die Finanzialisierung der Infrastruktur wurde und wird von einer Reihe von Institutionen vorangetrieben wie der Weltbank und internationalen Entwicklungsbanken, bilateralen Hilfsorganisationen, der Private-Equity-Branche und Hedgefonds. Ein Bericht der Internen Evaluierungsgruppe (IEG) der Weltbank aus dem Jahr 2014 fand wenig Belege für die Annahme, dass PPP-Projekte die Leistungsfähigkeit verbessern. Die IEG konnte aufgrund fehlender Daten nicht beurteilen, inwieweit PPPs den Armen zugutekommen. Angesichts des Mandats der Weltbank, die Armut zu bekämpfen, ist das ein Armutszeugnis.9https://www.boell.de/de/2019/12/16/wer-privat-die-infrastruktur-investiert-will-gewinne-machen (05.08.2024) ↩︎

Infrastrukturelle Akzeleration

Die räumliche Dimension dieses Geschäftsmodells ist ebenfalls problematisch, da durch die Konzentration auf industrielle Korridore und Skaleneffekte, das heißt Kostenvorteile durch niedrigere Kosten pro Produkt, globale Lieferketten ihre eigene Logik zwischen Produktions- und Verbrauchsstandorten entfalten. In den Korridoren konzentrieren sich neue industrielle Cluster, die durch ein leistungsfähiges Verkehrssystem miteinander verbunden sind, um globale Lieferketten zu bedienen. Entlegene Rohstoffquellen werden erst dann wirtschaftlich erschließbar, wenn größere und effizientere Schiffe, Lastwagen, Züge und Frachtflugzeuge die Transportkosten senken. Dies erfordert größere Straßen und Brücken, tiefere und breitere Kanäle, größere Hafenanlagen und Start- und Landebahnen. Die Diskussion um Gigaliner und überlastete Brücken in Deutschland ist nur ein Beispiel dieser Entwicklung. In Indien wird beispielsweise derzeit daran gearbeitet, die Kapazitäten der zwölf größten Häfen des Landes so zu erweitern, dass der Umschlag von Eisenerz und Kohle im nächsten Jahrzehnt um ein Vielfaches gesteigert werden kann.

Die Entwicklung von fünf Korridoren mit Smart Cities an den Knotenpunkten verändert die Wirtschaftsgeografie grundlegend. Als Freihandelszonen werden diese Korridore billige Arbeitskräfte, Verbraucher und Investitionen anziehen. Der Plan sieht vor, spezifische wirtschaftliche Aktivitäten auf bestimmte Korridore zu konzentrieren, wodurch Märkte und Beschäftigungsmöglichkeiten zunehmend in die Städte und ihre Verbindungskorridore verlagert werden. Die damit verbundenen Migrationswellen sind leicht vorstellbar. Nicholas Hildyard kritisiert die Finanzierung von Mega-Infrastrukturen und die globale Infrastrukturagenda als zutiefst undemokratisch. In seinem Buch „Lizenzierter Diebstahl“10 setzt er sich kritisch mit öffentlich-privaten Partnerschaften auseinander und warnt vor den Folgen der Umweltzerstörung und den sozialen Auswirkungen, die der Ausbau der Korridore mit sich bringt. „Die Antwort auf eine schlecht funktionierende, öffentlich finanzierte Infrastruktur besteht also darin, den Privatsektor als Alternative zu betrachten. Das ist er aber nicht. Es geht darum, demokratische Bewegungen zu stärken, um öffentlich finanzierte Projekte zu verbessern. Sie müssen mehr Verantwortung dafür tragen, dass die Bedürfnisse aller, anstatt nur weniger, erfüllt werden.“11Hildyard, N. (2016); Licensed larcency: Infrastructure, Financial extraction and the global South, Manchester. ↩︎Hildyard, N. im Interview mit Kloss, K. (2019) ↩︎

Mit der Größe der Infrastruktursysteme und der Anzahl der Menschen, die von ihnen abhängen, steigt auch die Vulnerabilität. Die Infrastrukturen Wasser, Verkehr, Energie und IKT werden als kritisch bezeichnet, weil sie im Krisenfall für eine schnelle Wiederherstellung von entscheidender Bedeutung sind. Kritische Infrastrukturen sind aber auch selbst das Nervensystem unserer Städte, deren Ausfall ihre Funktionsfähigkeit bedroht.

Monopolistische Maintenance

Technologietransfer wird häufig als Voraussetzung für schnelle Entwicklung, sozialen Wandel und Modernität in den Ländern des Südens gesehen.12 In diesem Zusammenhang ist auch ein Blick auf die Wartung und Instandsetzung von Infrastruktur interessant. Hier finden sich häufig hybride Beziehungen zwischen privaten und öffentlichen Akteuren. Studien haben gezeigt, dass Technologietransfer ein hochkomplexer Prozess ist, bei dem Technologien aus ihrem bisherigen Umfeld in einen neuen Kontext mit anderen Praktiken, Wissensbeständen und institutionellen Arrangements „re-territorialisiert“ werden müssen.13 Die in den Finanzierungsplänen der Geber festgeschriebene verpflichtende Übernahme ausländischer Technologien kann nur selten die lokalen Kapazitäten für eine angemessene Wartung und Reparatur der Infrastruktur nutzen. Ohne den Aufbau lokaler Kapazitäten können die transferierten Technologien in den Empfängerländern jedoch nicht nachhaltig funktionieren. Die Verwundbarkeiten nehmen weiter zu. Und spätestens hier sind wir weit entfernt von den Zielen der Europäischen Transformation, und im Abseits von ökologischer und sozialer Gerechtigkeit. Die Potenziale für die zukünftigen Infrastrukturen sind für die Wirtschaft und die Gesellschaft völlig unterschiedlich einzuschätzen.14Watson, V. (2014): Learning planning from the south: ideas from the new urban frontiers. In The Routledge handbook on cities of the global south, S. 120 – 130. ↩︎Monstadt, J., & Schramm, S. (2017). Toward the networked city? Translating technological ideals and planning models in water and sanitation systems in Dar es Salaam. International Journal of Urban and Regional Research, 41(1), S. 104 – 125. ↩︎Baus, U. (2024): Die Bauzauberlehrlinge, marlowes 25.06.2024, https://www.marlowes.de/bauzauberlehrlinge/ ↩︎

Zukunftsweisende Infrastrukturen

Das Ziel einer sicheren, integrativen, resilienten und nachhaltigen Entwicklung steht außer Frage. Auf den Prüfstand zu stellen sind jedoch die gesellschaftlichen Erwartungen an die kritischen Infrastrukturen. Was als selbstverständliche Aufgabe der öffentlichen Hand verstanden wird, ist angesichts leerer Staatskassen und überforderter Kommunen und Städte oft nicht mehr als Mangelverwaltung und weit entfernt von einer zukunftsfähigen Strategie der Infrastrukturentwicklung. Das Gegenbild zur Beschleunigung in immer größer werdende Infrastrukturen ist durchaus verlockend und spricht für sich: Dezentrale und semizentrale Konzepte in der Infrastrukturversorgung, naturbasierte Lösungen und Ökosystemdienstleistungen sowie blau-grüne Strukturen zur Klimaanpassung bieten ein buntes Bild, das viel Lebensqualität verspricht. Dabei geht es um lokalspezifische Lösungen, die den soziokulturellen Anforderungen der Nutzer und den Umweltbedingungen vor Ort entsprechen.

Die Unsicherheit über zukünftige Risiken trifft auf die Erkenntnis, dass der Schutz der Umwelt und der Biodiversität Priorität haben muss, wenn wir eine lebenswerte Umwelt erhalten wollen. Regionales Ressourcenmanagement wird notwendig, wenn nachhaltiges Wirtschaften gefordert ist. Verschiedene Autoren sprechen von einem „soft path approach“15, der den harten Infrastrukturlösungen folgen muss. Das Beispiel Chinas, das nach dem Bau der Mega-Infrastruktur des schwierigen South-North Water Diversion Project zum Vorreiter für Schwammstadt-Konzepte wurde, könnte diesen Wandel unterstreichen. Hier liegen Chancen für lokal-spezifische Antworten und die Integration von naturbasierten Lösungen. Und hier liegt auch die Chance für einen bewussten Umgang mit Ressourcen und die nachhaltige Transformation unserer Städte.Gleick, P. (2003): Water use. Annual review of environment and resources, 28(1), S. 275 – 314. ↩︎

Doch auch diese Transformationen haben ihren Preis. Die bestehenden Fiskal- und Lenkungsfunktionen als Steuerungsmöglichkeiten im Sinne einer ganzheitlichen Stadtentwicklung werden nicht ausreichen. Eine Abkehr vom bisherigen PPP-Geschäftsmodell erfordert höhere Steuern und / oder Eigeninitiative und Kreativität: Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS)16 starteten 2009 als kleine Bürgerinitiative und kämpfen als bürgereigene Energie-Genossenschaft mit heute über 13.000 Mitgliedern für „Bürgerenergie“ und eine nachhaltige Energiezukunft.https://www.ews-schoenau.de/ews/genossenschaft/ (05.08.2024) ↩︎

Die Prozesse und Mechanismen der Infrastrukturentwicklung und Instandhaltung folgen nicht nur einer abstrakten ökonomischen Rationalität und der Theorie der Ressourcenmobilisierung, sondern werden auch entscheidend von gesellschaftspolitischen Diskursen, institutionellen Rahmenbedingungen und lokalem Wissen bestimmt. Gemeinsame Ziele für den nachhaltigen Umbau unserer Städte und ihrer Infrastrukturen sowie die Legitimation dieser kollektiven Ziele sind daher von zentraler Bedeutung. Das Neudenken und die Gestaltung unserer Infrastrukturen liegen in unserem Interesse. Infrastruktur ist eine zentrale Gestaltungsaufgabe, die unsere Lebenswelten unmittelbar betrifft.

Prof. Dr.-Ing. Annette Rudolph-Cleff leitet das Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung der TU Darmstadt. Sie ist zum Thema kritische Infrastrukturen aktiv im Planungsgremium des internationalen Wettbewerbs Designing Resilience, im DFG-Graduiertenkolleg Kritis und im LOEWE-Zentrum emergenCity. Sie ist Mitglied des Redaktionsbeirats dieser Zeitschrift. Für die Recherche zum Thema Finanzialisierung hatte sie Unterstützung von Theresa Jeroch.

- Graham, M. (2001): Splintering Urbanism, London 2001. ↩︎

- V. Laak (2018): Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft. Geschichte und Zukunft der Infrastruktur, Frankfurt a.M., S. 13. ↩︎

- V. Laak, D. (2006): Garanten der Beständigkeit. Infrastrukturen als Integrationsmedien des Raumes und der Zeit, in: Doering-Manteuffel, A. (Hg.): Strukturmerkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, München, S. 167 – 180. ↩︎

- https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/BKB-24/Baukulturbericht_202425_Infrastrukturen.pdf ↩︎

- https://www.wiwo.de/politik/deutschland/wirtschaftsstandort-acht-stellschrauben-um-den-wohlstand-in-deutschland-zu-sichern/29743276.html ↩︎

- https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13349/umfrage/laenge-vom-schienennetz-der-db-ag/ ↩︎

- Plank, L. (2014). Finanzialisierung & Infrastruktur. AK-Seminarreihe „Europäische Wirtschaftspolitik,” Wien, Austria. http://hdl.handle.net/20.500.12708/105586 ↩︎

- Epstein, G. A. (2005): Financialization and the World Economy, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA. ↩︎

- https://www.boell.de/de/2019/12/16/wer-privat-die-infrastruktur-investiert-will-gewinne-machen (05.08.2024) ↩︎

- Hildyard, N. (2016); Licensed larcency: Infrastructure, Financial extraction and the global South, Manchester. ↩︎

- Hildyard, N. im Interview mit Kloss, K. (2019) ↩︎

- Watson, V. (2014): Learning planning from the south: ideas from the new urban frontiers. In The Routledge handbook on cities of the global south, S. 120 – 130. ↩︎

- Monstadt, J., & Schramm, S. (2017). Toward the networked city? Translating technological ideals and planning models in water and sanitation systems in Dar es Salaam. International Journal of Urban and Regional Research, 41(1), S. 104 – 125. ↩︎

- Baus, U. (2024): Die Bauzauberlehrlinge, marlowes 25.06.2024, https://www.marlowes.de/bauzauberlehrlinge/ ↩︎

- Gleick, P. (2003): Water use. Annual review of environment and resources, 28(1), S. 275 – 314. ↩︎

- https://www.ews-schoenau.de/ews/genossenschaft/ (05.08.2024) ↩︎