Klassik und Moderne

Die Entdeckung der Modernität des japanischen Hauses

Es gehört zu den Mythen der Moderne, dass das Neue Bauen, wie es sich in den 1920er-Jahren entwickelt hat, wichtige Impulse von der japanischen Architektur erhalten habe. Dennoch ist es kaum von der Hand zu weisen, dass das traditionelle japanische Haus in Konzeption und formaler Behandlung der Details Korrespondenzen mit der Architektur der Moderne aufweist. Dazu gehört, dass es – bis auf den Dachgarten – Le Corbusiers fünf Punkten der modernen Architektur entspricht. Aber auch wenn das japanische Haus aus vorgefertigten Elementen besteht und modular aufgebaut ist: Seine Modernität konnte erst erkannt werden, nachdem die Prinzipien des modernen Bauens im europäischen Kontext ausformuliert worden waren, so der Architekturtheoretiker Jörg H. Gleiter. Das erst öffnete den Protagonisten der Moderne die Augen für die Modernität des japanischen Hauses. Bis dahin hatten die modernen Architekten wenig Interesse am japanischen Haus, für sie war es kaum mehr als eine Hütte.Zu Intro Fußnote fn‑1

-

Der hier vorliegende Aufsatz verdankt einige Grundlagen Manfred Speidel und seinen Arbeiten zum japanischen Haus. Eine ausführliche, längere Fassung des Aufsatzes findet sich unter: https://www.transcript-verlag.de/978–3‑8376–7531‑3/grundlagen-der-architekturtheorie‑i/

↩︎

Zum Missverständnis der Rolle des traditionellen japanischen Hauses in der Entwicklung der modernen Architektur mag eine Äußerung beigetragen haben, die Walter Gropius in seinem Aufsatz Architecture von 1960 gemacht hat: „Ich hatte gefunden, wenn auch nur in Illustrationen, dass das alte handgefertigte japanische Haus alle notwendigen Merkmale für ein modernes Fertighaus bereits hatte, nämlich modulare Koordination – die Standardmatte, eine Einheit von circa 3’ × 6’ – und bewegliche Wandtafeln.“1Der hier vorliegende Aufsatz verdankt einige Grundlagen Manfred Speidel und seinen Arbeiten zum japanischen Haus. Eine ausführliche, längere Fassung des Aufsatzes findet sich unter: https://www.transcript-verlag.de/978–3‑8376–7531‑3/grundlagen-der-architekturtheorie‑i/ ↩︎

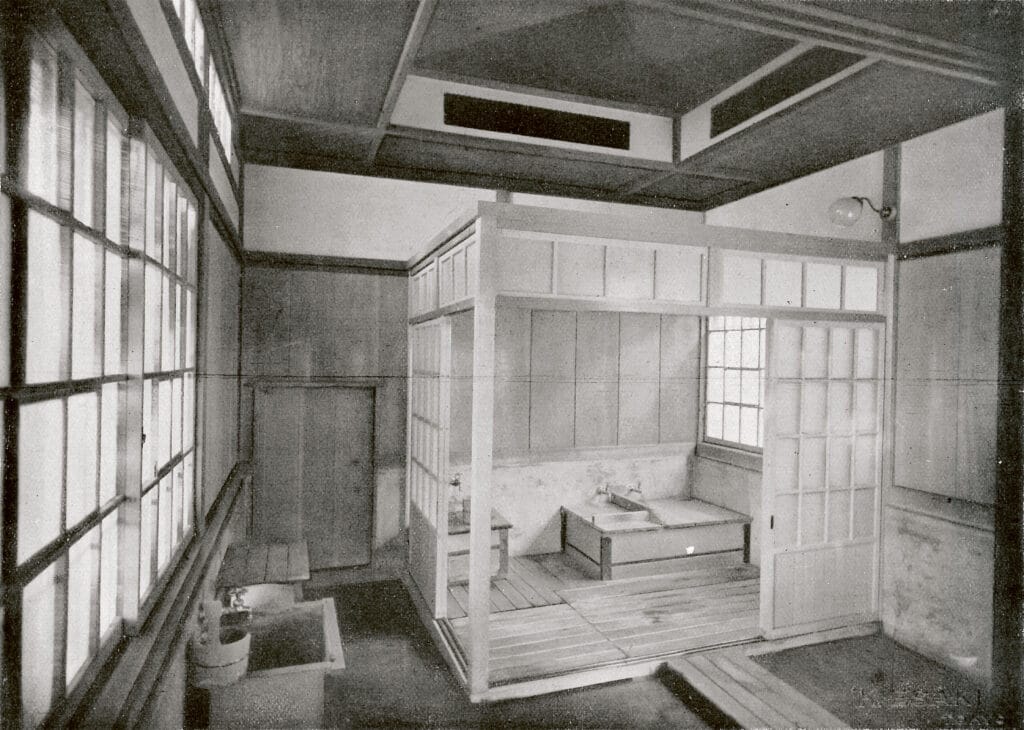

Tatsache aber ist, dass erst 1922 die ersten Bilder von einem japanischen Haus in Wasmuths Monatshefte für Baukunst veröffentlicht worden sind, und das erste Buch über das japanische Haus2, das auf breites Interesse gestoßen war, erst 1935 im Wasmuth Verlag erschienen ist. Der Autor war Yoshida Tetsuro (1894 – 1956). Im Westen waren bis dahin lediglich shintoistische Schreine wie der Ise-Schrein oder der Izumo-Schrein bekannt oder die reich verzierten und bunten Tempel wie der Tempelbezirk und das Mausoleum in Nikko oder die Phönixhalle des Byōdō-in (1053) in Kyoto. Der Byōdō-in war 1893 als Nachbau auf der Weltausstellung in Chicago zu sehen. Bruno Taut, der 1933 nach Japan gegangen war, klassifizierte die Tempelanlagen in Nikko pauschal als Kitsch ab.Tetsuro Yoshida (1935), Das japanische Wohnhaus, Berlin: Ernst Wasmuth Verlag. ↩︎

Bis dahin galt das japanische Haus als ein traditionelles Haus, von dem keine Impulse für eine moderne, industrialisierte Gesellschaft ausgehen konnten. So war es auch ein Zoologe, Edward S. Morse (1838 – 1925), der 1886 mit Japanese Homes and Their Surroundings eine erste umfassende Darstellung der japanischen Kultur und des japanischen Hauses in englischer Sprache publizierte. Auch Das japanische Haus, das erste deutsche Buch über die japanische Architektur, war 1903 nicht von einem Architekten, sondern von dem Eisenbahningenieur Franz Baltzer (1857 – 1927) verfasst worden.

Baltzer lebte in Tokio als Berater des Kaiserlichen Japanischen Verkehrsministeriums. Im Gegensatz zu Morses ethnologischem Blick beschrieb Baltzer das japanische Haus und den Lebensalltag aus der Perspektive und mit der Sachlichkeit eines Ingenieurs. So bemängelte Baltzer dessen konstruktive Unzulänglichkeit und die Verschwendung von Material, besonders aber das Unzeitgemäße des japanischen Hauses, das mit alten, handwerklichen Holztechniken erstellt wurde, wo doch Nägel und Schrauben, so Baltzer, weit angemessener, ökonomischer, eben moderner wären. Baltzers Buch fand keine Beachtung und verschwand in den Archiven.

„Gradlinig, einfach und darum geschmackvoll“

Bezeichnend ist, dass selbst die Architekten, die Japan ab 1868, nach der Öffnung des Landes, besucht hatten, durchweg das Unmoderne des japanischen Hauses kritisierten. Zu ihnen zählte Hermann Muthesius (1861 – 1927), der zwischen 1887 und 1890 in Tokio als Architekt tätig war. Sein geringes Interesse für das japanische Haus zeigt sich darin, dass er wohl ein umfangreiches Werk, Das englische Haus (1904 / 05), veröffentlicht hat, sich aber, abgesehen von einer Rezension von Baltzers Buch im Zentralblatt der Bauverwaltung, nicht zum japanischen Haus geäußert hat.

Mit den handwerklichen Konstruktionsmethoden, mit den Materialien Holz, Reisstroh und Papier, aber auch mit den feudalen Gesellschaftsverhältnissen, die sich in ihm abbilden, stand das japanische Haus außerhalb der Thematik der Moderne. Muthesius schrieb so auch, dass die „Auffassung des Angenehmen, Bequemen und selbst Zuträglichen“3 des japanischen Hauses nicht mit den europäischen Bedürfnissen vergleichbar sei. Muthesius spielte hier unter anderem auf die Tatsache an, dass im japanischen Haus fast alle Tätigkeiten auf dem Boden sitzend verrichtet werden.Hermann Muthesius (1903), Das japanische Haus, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 49 / 1903, S. 306. ↩︎

Nur im ersten Moment scheint positiv, wenn Muthesius mit ironischem Unterton schreibt, dass der Westen aus dem japanischen Haus „ungemein viel Anregung schöpfen“ könne, da Japan „in vieler Beziehung das Land (ist), das sich einem zu träumenden Paradiese am innigsten nähere“4. Japan stand für Exotik, eben für ein „zu träumendes Paradies“, das gerade nicht Vorbild sein konnte für die moderne Hinwendung zum Pragmatischen und Profanen, wie dies Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969) später postuliert hat.Ebd. ↩︎

Ein erster Ansatz für eine Interpretation des japanischen Hauses im Kontext der sich formierenden Moderne zeigt sich bei Friedrich Perzyński (1877 – 1965). Er war seit 1918 Mitglied des Arbeitsrats für Kunst, hatte Japan bereist und kannte daher das japanische Haus aus eigener Anschauung. Es gebe im japanischen Haus, wie er feststellte, „Schemata für Teile des Hausbaus (Schiebetüren, Matten, Fenster, Mobiliar); sie sind gradlinig, einfach und darum geschmackvoll – diese Völker stehen in ihrem Geschmacksniveau turmhoch über unsrem“5. Mit „gradlinig, einfach und darum geschmackvoll“ beschrieb Perzyński allgemeine Gestaltungsprinzipien, die sich weniger mit einem klaren architektonischen Programm verbanden, als mit einer ästhetischen Kritik an der europäischen Architektur.Friedrich Perzyński in einer Umfrage des Arbeitsrats für Kunst, zitiert nach Manfred Schlösser (Hg.) (1980), Arbeitsrat für Kunst 1918 – 1921, Ausstellungskatalog, Berlin: Akademie der Künste, S. 51. ↩︎

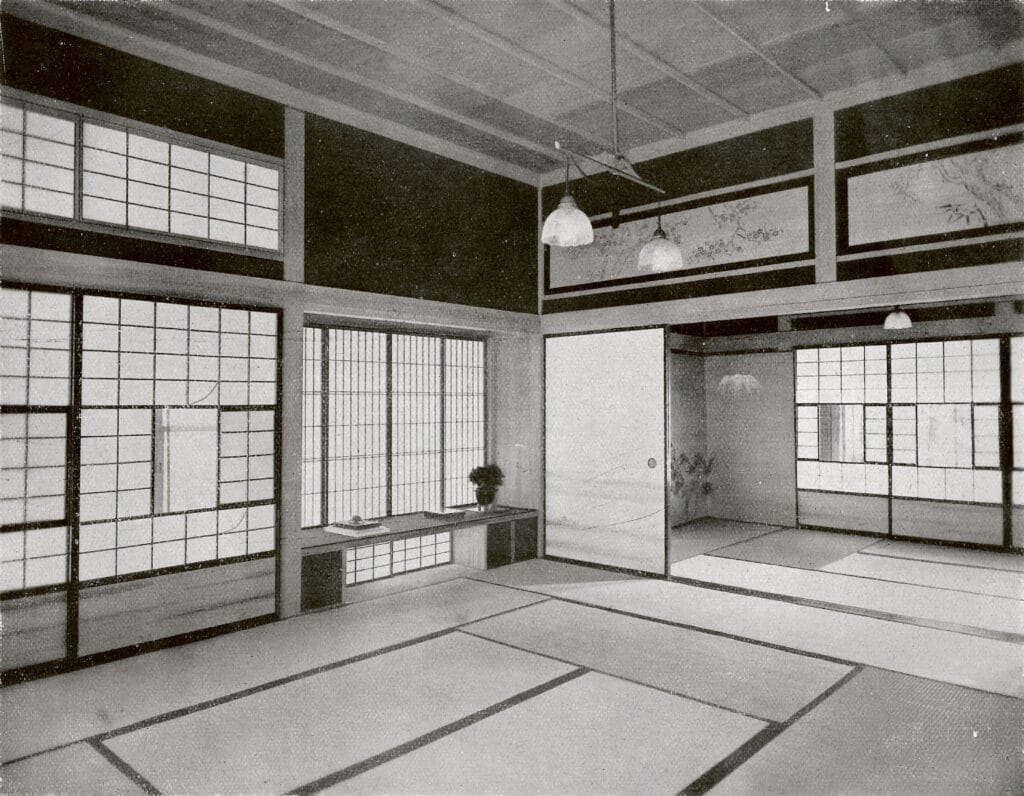

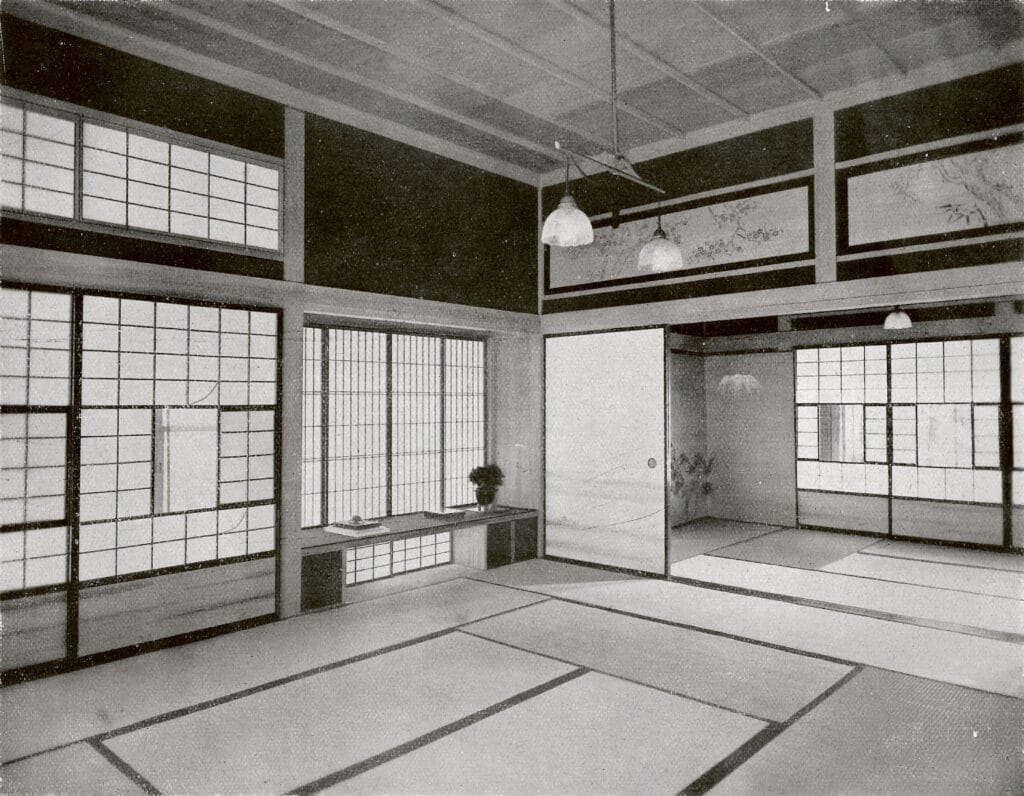

1922 dann wurde in Wasmuths Monatshefte für Baukunst erstmals eine Serie von zwölf Fotografien eines japanischen Wohnhauses veröffentlicht. Dies kam einer Offenbarung gleich. Die augenöffnende Wirkung der Bilder lässt sich an Hans Schiebelhuths Kommentar in der Zeitschrift Qualität ermessen: „Die fabelhafte Buntheit im Baulichen, mit der sich die märchensüchtige Phantasie des Abendlandes alles Ostasiatische ausmalt, erwies sich keineswegs als vorhanden.“6 Er bezog sich auf die vielfältig dekorierten und bunten buddhistischen Pagoden‑, Palast- und Tempelarchitekturen, die bisher das Bild der japanischen Architektur geprägt hatten. Schiebelhuth fragte sich dann, ob „nicht in manchen Punkten die japanische Wohnart vorbildlich und anregend sein“ könne. Das sei „zweifellos mit ja zu beantworten“7.Hans Schiebelhuth (1922 / 1923), Japanische Innenräume, in: Qualität 3, August 1922 / März 1923, Schlussheft, S. 70. ↩︎Ebd. ↩︎

Es war das erste Mal, dass Japan als Vorbild für die Erneuerung der europäischen Architektur genannt wurde. Dies war jedoch nur möglich, nachdem die Prinzipien des modernen Bauens durch das Bauhaus, De Stijl, Le Corbusier oder Adolf Loos ausformuliert worden waren. Erst nach und nach verfügten die europäischen Architekten überhaupt über die Kriterien, um die Modernität des japanischen Wohnhauses zu erkennen.

Paradiesfantasien und Urhütte

In der Mitte des 19. Jahrhunderts stand Japan im Fokus des europäischen Exotismus. Es wurde zur Projektionsfläche von Paradiesfantasien, die verbunden waren mit Vorstellungen von Naturverbundenheit, einer ursprünglichen Lebensweise und Naivität seiner Bewohner, das heißt mit all jenen Eigenschaften, die im Prozess der Modernisierung in Europa verloren gegangen waren. Das ist der Hintergrund auch für Muthesius’ Beschreibung Japans als ein „zu träumendes Paradies“8. Muthesius’ Idee des japanischen Hauses steht damit in der Tradition der Ursprungsfantasien und der Urhütte, wie sie verstärkt wieder seit dem 18. Jahrhundert die Architekten beschäftigten, so zum Beispiel der Essai sur l’architecture (1755) von Marc-Antoine Laugier, A Treatise on Civil Architecture (1759) von William Chambers oder auch die Histoire de l’habitation humaine (1875) von Eugène Viollet-le-Duc.Hermann Muthesius (1903), Das japanische Haus, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 49 / 1903, S. 306. ↩︎

Neue Impulse erhielt die Sehnsucht nach der Urhütte nach 1918. Mit dem Ende des ersten modernen, äußerst brutal geführten Kriegs suchten viele Architekten und Künstler jenseits der Grenzen Europas nach Modellen für die kulturelle Erneuerung. Der Erste Weltkrieg hatte den Glauben an die Werte der Aufklärung erschüttert und die humanistischen Grundlagen der westlichen Kultur nachhaltig diskreditiert.

Vom Blick nach Osten erhoffte man sich Impulse für die Erneuerung der europäischen Kultur. Letztlich verstand sich die Moderne selbst als Erneuerungsbewegung und als Renaissance der Kultur. So forderte Bruno Taut 1919 in seiner Schrift Ex Oriente Lux. Ein Aufruf an die Architekten seine Leser auf, den Blick über das „Sumpfchaos“9 der europäischen Kultur hinweg nach Osten zu richten. „Indien! Europäer! werft die schmutzigen Lumpen der Bildung von euch, die klebrigen stinkenden Hüllen über eurem Menschen (…)! Wie konnten wir uns den Blick nur so trüben lassen! (…) Klassische Säulenwälder hatte man davor errichtet, eine griechisch-römisch-italienische Mauer von Marmorpuppen und Tempelfassaden. Aber sie reißt und soll stürzen.“10Bruno Taut (2007), Ex Oriente Lux. Die Wirklichkeit einer Idee. Eine Sammlung von Schriften 1904 – 1938, hg. v. Manfred Speidel, Berlin: Gebr. Mann, S. 101. ↩︎Ebd. ↩︎

Dem „Sumpfchaos“ der europäischen Geschichte stellte Taut die architektonische „Zauberwelt“ von Angkor Wat, die Pagode von Madura und den Architekturberg Borobudur auf Java entgegen. „Beugt euch in Demut nieder, ihr Europäer! Die Demut wird euch erlösen. Sie wird euch Liebe geben, Liebe zur Gottheit Erde und Liebe zum Weltgeist.“11Ebd., S. 103. ↩︎

Auch Oskar Schlemmer (1888 – 1943), Meister am Bauhaus in Dessau, war im Osten auf der Suche nach dem „Ursprung des künstlerischen Schaffens“12. Vom Blick nach Osten erhoffte er sich einen „Durchbruch der Bezirke klassischer Ästhetik“13. Weniger pathetisch, aber nicht minder eindringlich appellierte Mies van der Rohe 1923 in einem Vortrag an seine Zuhörer und forderte sie auf, „ihre Blicke über die historischen und ästhetischen Schutthaufen Europas hinweg auf das Elementare und Zweckvolle des Wohnbaues zu lenken“14. Mies führte Beispiele „außerhalb des griechisch-römischen Kulturkreises“15 an, wie etwa ein Indianerzelt, eine Blatthütte oder das Iglu der Eskimos. Sein Ziel war die Befreiung der europäischen Bildung vom „ästhetischen Spekulantentum“16.Oskar Schlemmer (1975), Manifest zur ersten Bauhaus-Ausstellung (1923), in: Ulrich Conrads (Hg.), Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Braunschweig / Wiesbaden, S. 65. ↩︎Ebd., S. 64. ↩︎Ludwig Mies van der Rohe (1986 b), Gelöste Aufgaben. Eine Forderung an unser Bauwesen (1923), in: Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort, Berlin: Siedler, S. 302. ↩︎Ebd. ↩︎Ludwig Mies van der Rohe (1986 a), Bauen (1923), in: Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort, Berlin: Siedler, S. 300 f., S. 300. ↩︎

Diese Appelle vereint die Forderung nach Grenzüberschreitung zum Zweck der Erneuerung der europäischen Kultur. Mit dem ethnologischen Blick über die Grenzen hinweg verband sich gleichermaßen die Hoffnung auf Rückkehr zum „Ursprung künstlerischen Schaffens“17 bei Schlemmer, zum „Elementaren“18 bei Mies und zum „Nackten“19 und Reinen bei Taut. In der Orientierung nach Osten erhoffte sich besonders Taut die Rückkehr zum Naturzustand, das heißt die Rückkehr zu jenem Ursprung der Kultur, den Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) beschrieben hatte.Oskar Schlemmer (1975), Manifest zur ersten Bauhaus-Ausstellung, (1923), a. a. O., S. 65. ↩︎Ludwig Mies van der Rohe (1986 b), Gelöste Aufgaben (1923), a. a. O., S. 302. ↩︎Bruno Taut (2007), Ex Oriente Lux, a. a. O., S. 102. ↩︎

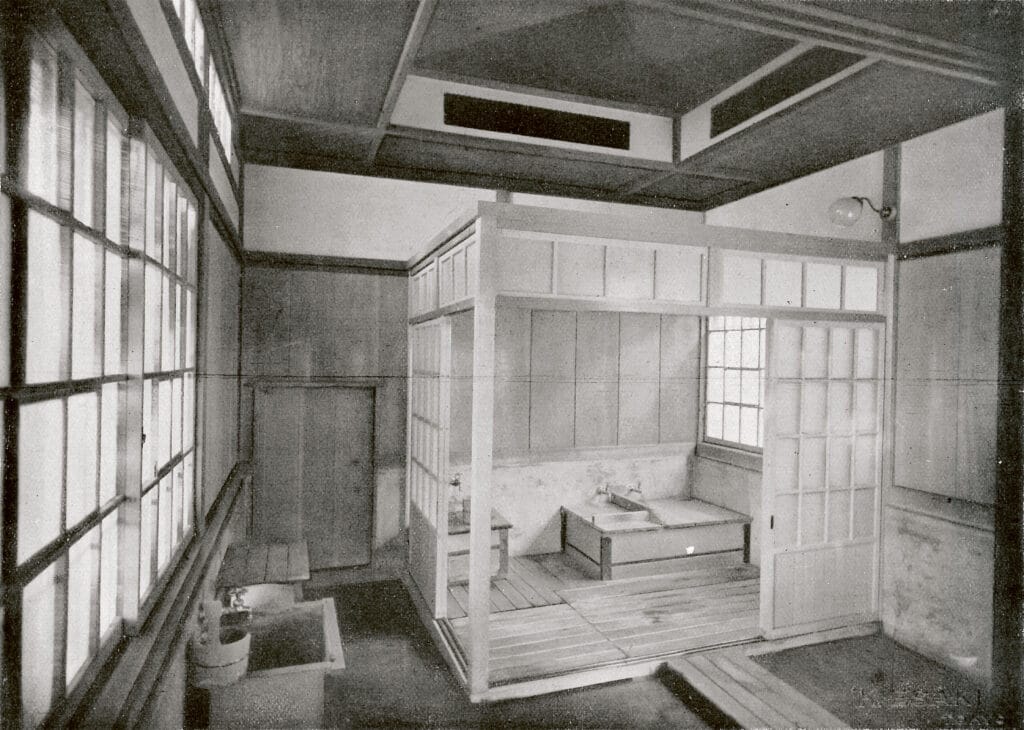

Obwohl Taut unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg die Vorbilder zur Erneuerung der Architektur in Indien, Java und Kambodscha gesucht hatte, ging er 1933 nach Japan, mit der unveränderten Zielstellung, dort die elementaren Grundsätze und die universalistischen Prinzipien der Architektur zu finden. Dieses Leitthema zieht sich durch alle seine Aufsätze zur japanischen Kultur hindurch. Es ist auch das Grundmotiv, das sein Buch Houses and People of Japan bestimmt. Evident wird dies in einem der zentralen Kapitel, in dem verschiedene Abbildungen von Teehäusern und Hotelbauten aufgeführt sind, darunter auch drei Abbildungen von öffentlichen Badehäusern. Diese bezeichnete Taut aber nicht als Häuser sondern als Badezelte und „besonders wertvolle Leistungen Japans“20.Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, hg. v. Manfred Speidel, Berlin: Gebr. Mann, S. 188. ↩︎

Interessanterweise beschrieb Taut weniger die Gebäude als, in anthropologischer Ausrichtung, die Badegewohnheiten der Japaner. Diese würden in den öffentlichen Badehäusern ganz ohne Geschlechtertrennung baden. In diesen schlichten, einfachen Häusern sei „ohne alle Geziertheit das Nötige getan“21, sie seien mit „natürlich heiterem Charme (…) in die Natur hineingeführt“22. Auch gebe es dort „keine falsche Scham“, sehr oft badeten „Frauen und Männer ohne Badekostüme zusammen“23. Und weiter: „Wo der Mensch sich den heilsamen Naturelementen nähert, da wird er selbst zu einem Stück Natur, er und sein Werk.“24Ebd. ↩︎Ebd. ↩︎Ebd. ↩︎Ebd. ↩︎

In den Aufsätzen Tauts kommt Japan einem paradiesischen Ideal sehr nahe. Mit den Frauen und Männern, die ohne „Badekostüme“ zusammen baden, schilderte Taut die japanische Gesellschaft im Rousseau’schen Naturzustand. Es gehört zu den immanenten Ambivalenzen von Tauts Japanbild, dass er die Japaner als Naturvolk zu einem Zeitpunkt beschrieb, als Japan sich schon seit Jahrzehnten in einem aufholenden Modernisierungsprozess befand und kurz vor dem Eintritt in den Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg (1937 – 1945) stand.

Villa Katsura: Klassik und Moderne

Taut war nach Japan aufgebrochen, um die universalen Prinzipien der Kultur im Allgemeinen und der Architektur im Besonderen zu finden. Er wolle „vom Osten die universale Weite lernen“, jene Universalität, die „im heutigen Europa, vielleicht bei allen Weißen, degeneriert“25 sei. Dass er in Japan und damit im Osten danach suchte, liegt darin begründet, dass nach Taut die europäische Kultur ihren Ursprung in Kleinasien und der Logik der Griechen hatte und das klassische Griechenland schon eine Kultur „auf der Basis asiatischer Universalität“26 gewesen sei. Taut glaubte, die „universale Weite“ in den Einsiedlerhütten und Bauernhäusern Japans gefunden zu haben, aber auch im Shinden‑, im Shoin- und im Sukiyastil des japanischen Hauses sowie, in ihrer höchsten Form, in Katsura-rikyū, einem Prinzenpalast aus dem 17. Jahrhundert in Kyoto.Ebd., S. 255. ↩︎Ebd. ↩︎

In Houses and People of Japan überhöhte Taut Katsura-rikyū zum Höhepunkt der japanischen Architektur. Unter der Überschrift Das Bleibende beschreibt er das „Geheimnis dieser ganz einzigartigen Qualität von Katsura“27. Seinen Besuch von Haus und Park kommentierte er mit: „Mein großer Tag in Japan. Wie eine neue Alpine Architektur.“28 Indem er sie als alpine Architektur bezeichnete, stellte Taut Katsura-rikyū in den Kontext seiner expressionistischen Idee der Stadtkrone, so wie er sie in seinem Buch Alpine Architektur 1919 skizziert hatte. Seine Begegnung mit Katsura-rikyū beschrieb er folgendermaßen: „Wir stiegen auf dem Kieswege vor dem Eingangsportal unter dem leuchtenden Grün des jungen Laubs der Bäume aus dem Auto. Dieses Portal! Man stand lange davor. Es war wie neu von Bambus, der Zaun schloss etwas Schönes gegen die Aussenwelt ab, doch trotz seiner Höhe schien er das nicht mit einer herrisch abweisenden Geste zu tun. Beide japanischen Freunde standen da ebenfalls lange stillschweigend mit uns. ‚Ist das nicht total modern?‘“29Ebd., S. 297. ↩︎Bruno Taut (2003), Ich liebe die japanische Kultur! Kleine Schriften über Japan, hg. v. Manfred Speidel, Berlin: Gebr. Mann, S. 23. ↩︎Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, a. a. O., S. 272. ↩︎

An anderer Stelle bescheinigte Taut Katsura-rikyū eine „absolut moderne Auffassung“30. Der moderne Architekt müsse feststellen, „dass dieses Gebäude absolut modern“31 sei. Taut präzisierte dies in seiner Beschreibung eines anderen Palasts, des Shugakuin-Palasts außerhalb von Kyoto. Wieder war es das stark symbolisch konnotierte Architekturelement von Eingangstor und Zaun, das Taut in höchstes Entzücken versetzte. „Als wir schließlich zum ersten Tor am unteren Eingang zurückkehrten, fanden wir, daß das dort stehende Auto wie aus einem Guss zu Tor, Zaun und Sockel passte.“32 In der englischen Ausgabe wird dies noch zugespitzt, indem dort nicht nur vom Auto gesprochen wird, sondern vom „Symbol der modernen Welt“33.Bruno Taut (2003), Ich liebe die japanische Kultur! a. a. O., S. 99. ↩︎Bruno Taut zitiert nach Claudia Delank (1996), Das imaginäre Japan in der Kunst. ‚Japanbilder‘ vom Jugendstil bis zum Bauhaus, München: Iudicium, S. 168. ↩︎Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, a. a. O., S. 297. ↩︎„As we went back at last to the front gate at the lower entrance, we saw our car there waiting for us. This symbol of the modern world fitted most perfectly into its ancient surroundings, the gate, the fence and the socle.“ Bruno Taut (1937 / 1938), Houses and People of Japan, Tokio: Sanseido Press / London: John Gifford Ltd., S. 297. ↩︎

Einen Schritt weiter ging Taut dann in Das architektonische Weltwunder Japans. Es sei Katsura-rikyū das schönste Beispiel der klassischen Architektur Japans, so etwas wie die „Akropolis Japans“34. Er erklärte Katsura-rikyū kurzerhand zu einem „architektonischen Weltwunder“35 und stellte das Gebäude auf eine Stufe mit dem Parthenon Tempel auf der Athener Akropolis. Überhaupt sei das japanische Haus „dem altgriechischen Tempel mit der Korrektheit seiner Profile, der Genauigkeit seiner Marmorfugen und seiner sonstigen technisch-ästhetischen Verfeinerung vergleichbar“36. Katsura-rikyū war demnach nicht weniger klassisch als es modern war. Als klassische Architektur stand es für das Älteste, als moderne Architektur für das Neueste.Bruno Taut (2003), Das architektonische Weltwunder Japans, in: Ders., Ich liebe die japanische Architektur! Kleine Schriften über Japan, S. 94. ↩︎Ebd., S. 93. ↩︎Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, a. a. O., S. 32 f. ↩︎

Taut fügte also die moderne Architektur, das klassische japanische Haus und den griechischen Tempel zu einer Einheit zusammen. Es verbinden sich bei ihm das Vorvergangene in Form des griechischen Tempels, das Vergangene in Form des japanischen Hauses der Edozeit und die Jetztzeit in Form der Moderne zu einem Bild. Mit Walter Benjamin (1892 – 1940) muss man von einem dialektischen Bild sprechen. Denn ein dialektisches Bild ist, „worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt.“37 Im dialektischen Bild wird das Gegensätzliche zu einer spannungsvollen Einheit vereint.Walter Benjamin (1982), Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften Bd. 5, hg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt / M.: Suhrkamp Verlag, S. 576 f. ↩︎

In Gestalt von Katsura-rikyū kommt bei Taut dem japanischen Haus die Position eines Bindeglieds zu. Insofern beide modern sind, steht Katsura-rikyū mit dem Automobil auf einer Stufe. Katsura-rikyū steht aber auch mit dem Parthenon Tempel auf einer Stufe, insofern beide klassisch sind. Klassik und Moderne sind kein Widerspruch mehr, sie sind über ein Drittes, das japanische Haus, aufeinander bezogen. So ist auch die Moderne nicht mehr das, was mit der Vergangenheit bricht, genauso wenig wie die Klassik nicht mehr nur das Vergangene ist, sondern immer schon das Neue im Keim enthält.

Die herausragende Stellung von Katsura-rikyū besteht jetzt in der Vermittlung zwischen der europäischen Moderne und der Antike. Taut zeigte, dass über die Vermittlung des japanischen Hauses die europäische moderne Architektur wieder an ihre klassische Vergangenheit anknüpfen konnte, also an jene Vergangenheit, zu der aufgrund des Ersten Weltkriegs ein direkter Zugang unmöglich geworden war. 1919, in Ex Oriente Lux, hatte Taut die Antike noch als „schmutzige Lumpen der Bildung und klebrige stinkende Hülle über dem Menschen“38 abgetan. Über die Modernität des japanischen Hauses gelang es ihm, die moderne Architektur wieder mit dem Ursprung der europäischen Architektur in Beziehung zu setzen. In der Vermittlung durch das japanische Haus war jetzt die Moderne nicht mehr traditionslos, sie zeigte sich nicht nur als innovative Praxis, sondern ebenso sehr als Tradition.Bruno Taut (2007), Ex Oriente Lux, a. a. O., S. 101. ↩︎

Prof. Dr.-Ing. habil., M. S. Jörg H. Gleiter, Mitglied des BDA, war von 2005 bis 2012 Professor für Ästhetik an der Fakultät für Design und Künste an der Freien Universität Bozen. Seit 2012 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Architekturtheorie an der TU Berlin. Jörg H. Gleiter ist Mitglied des Redaktionsbeirats dieser Zeitschrift, Herausgeber der Buchreihe Architektur-Denken im Transcript Verlag und Mitherausgeber der Internetzeitschrift für Theorie der Architektur Wolkenkuckucksheim. Seit vielen Jahren kooperiert er mit verschiedenen Universitäten in Japan und publizierte unter anderem zu japanischen Themenparks und zur zeitgenössischen Architektur. 2003 bis 2005 war er Visiting Professor für Architekturphilosophie an der Waseda Universität in Tokio.

- Der hier vorliegende Aufsatz verdankt einige Grundlagen Manfred Speidel und seinen Arbeiten zum japanischen Haus. Eine ausführliche, längere Fassung des Aufsatzes findet sich unter: https://www.transcript-verlag.de/978–3‑8376–7531‑3/grundlagen-der-architekturtheorie‑i/ ↩︎

- Tetsuro Yoshida (1935), Das japanische Wohnhaus, Berlin: Ernst Wasmuth Verlag. ↩︎

- Hermann Muthesius (1903), Das japanische Haus, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 49 / 1903, S. 306. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Friedrich Perzyński in einer Umfrage des Arbeitsrats für Kunst, zitiert nach Manfred Schlösser (Hg.) (1980), Arbeitsrat für Kunst 1918 – 1921, Ausstellungskatalog, Berlin: Akademie der Künste, S. 51. ↩︎

- Hans Schiebelhuth (1922 / 1923), Japanische Innenräume, in: Qualität 3, August 1922 / März 1923, Schlussheft, S. 70. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Hermann Muthesius (1903), Das japanische Haus, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 49 / 1903, S. 306. ↩︎

- Bruno Taut (2007), Ex Oriente Lux. Die Wirklichkeit einer Idee. Eine Sammlung von Schriften 1904 – 1938, hg. v. Manfred Speidel, Berlin: Gebr. Mann, S. 101. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ebd., S. 103. ↩︎

- Oskar Schlemmer (1975), Manifest zur ersten Bauhaus-Ausstellung (1923), in: Ulrich Conrads (Hg.), Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Braunschweig / Wiesbaden, S. 65. ↩︎

- Ebd., S. 64. ↩︎

- Ludwig Mies van der Rohe (1986 b), Gelöste Aufgaben. Eine Forderung an unser Bauwesen (1923), in: Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort, Berlin: Siedler, S. 302. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ludwig Mies van der Rohe (1986 a), Bauen (1923), in: Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. Das kunstlose Wort, Berlin: Siedler, S. 300 f., S. 300. ↩︎

- Oskar Schlemmer (1975), Manifest zur ersten Bauhaus-Ausstellung, (1923), a. a. O., S. 65. ↩︎

- Ludwig Mies van der Rohe (1986 b), Gelöste Aufgaben (1923), a. a. O., S. 302. ↩︎

- Bruno Taut (2007), Ex Oriente Lux, a. a. O., S. 102. ↩︎

- Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, hg. v. Manfred Speidel, Berlin: Gebr. Mann, S. 188. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ebd., S. 255. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ebd., S. 297. ↩︎

- Bruno Taut (2003), Ich liebe die japanische Kultur! Kleine Schriften über Japan, hg. v. Manfred Speidel, Berlin: Gebr. Mann, S. 23. ↩︎

- Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, a. a. O., S. 272. ↩︎

- Bruno Taut (2003), Ich liebe die japanische Kultur! a. a. O., S. 99. ↩︎

- Bruno Taut zitiert nach Claudia Delank (1996), Das imaginäre Japan in der Kunst. ‚Japanbilder‘ vom Jugendstil bis zum Bauhaus, München: Iudicium, S. 168. ↩︎

- Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, a. a. O., S. 297. ↩︎

- „As we went back at last to the front gate at the lower entrance, we saw our car there waiting for us. This symbol of the modern world fitted most perfectly into its ancient surroundings, the gate, the fence and the socle.“ Bruno Taut (1937 / 1938), Houses and People of Japan, Tokio: Sanseido Press / London: John Gifford Ltd., S. 297. ↩︎

- Bruno Taut (2003), Das architektonische Weltwunder Japans, in: Ders., Ich liebe die japanische Architektur! Kleine Schriften über Japan, S. 94. ↩︎

- Ebd., S. 93. ↩︎

- Bruno Taut (1997), Das japanische Haus und sein Leben, a. a. O., S. 32 f. ↩︎

- Walter Benjamin (1982), Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften Bd. 5, hg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt / M.: Suhrkamp Verlag, S. 576 f. ↩︎

- Bruno Taut (2007), Ex Oriente Lux, a. a. O., S. 101. ↩︎