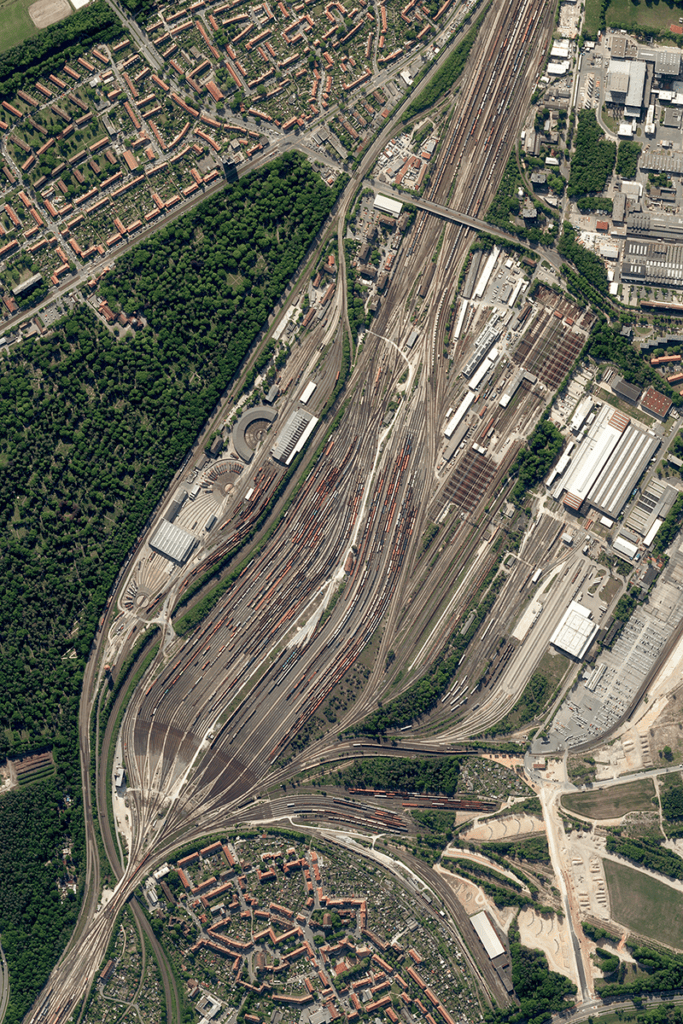

Versorgung und Schutz

Wasser und Hochwasser im Kontext von Infrastruktur und Klimawandel

Die Sicherstellung einer zuverlässigen Wasserversorgung und eines angemessenen Hochwasserschutzes stellt in der Stadt- und Freiraumplanung eine zentrale Herausforderung dar. In vielen europäischen Städten ist die wassertechnische Infrastruktur, die genau für diese Zwecke geplant wurde, stark veraltet und den steigenden Anforderungen durch Bevölkerungswachstum und Klimawandel kaum noch gewachsen. Extreme Wetterereignisse wie heftige Regenfälle und lange Trockenperioden treten immer häufiger auf und bringen die traditionellen Systeme, die graue Infrastruktur, an ihre Grenzen. Inwieweit grüne Infrastruktur helfen kann, diese zu entlasten, analysiert der Architekt Simon Gehrmann in diesem Beitrag.

Im Kontext der extremen Wetterereignisse gewinnen innovative Ansätze wie die sogenannte grüne Infrastruktur an Bedeutung. Diese orientiert sich an natürlichen Prozessen und ökologischen Prinzipien, bietet nachhaltige Lösungen für den Umgang mit Wasser in urbanen Räumen und kann, wenn sie richtig in das urbane Gefüge eingebettet wird, neben atmosphärischen Qualitäten sowohl die Wasserversorgung als auch den technischen Hochwasserschutz positiv beeinflussen. Durch die Kombination technischer Innovationen mit ökologischen Prinzipien können Städte widerstandsfähiger gegenüber den Herausforderungen des Klimawandels gemacht werden.

Europas überalterte Infrastruktur

Vor allem in Deutschland stammt die in der Straße liegende graue Infrastruktur häufig noch aus den Jahrzehnten nach dem Krieg, die vom Wiederaufbau unserer Städte und dem schnellen Schaffen von Wohnraum geprägt waren. Nicht nur um die hygienische Situation, die vor dem Krieg vor allem in den dicht bebauten Städten suboptimal war, zu verbessern, wurden in fast alle Straßen Kanäle gelegt, die das genutzte Wasser möglichst schnell in Richtung eines Flusses beziehungsweise einer Kläranlage transportierten. Neben dem genutzten Wasser hatten diese Kanäle aber auch die Aufgabe, das im urbanen Raum anfallende Regenwasser ebenfalls in die gleiche Richtung zu befördern, nämlich dorthin, wo die enormen Wassermengen sicher „entsorgt“ werden konnten. Die gesamte Infrastruktur wurde unter diesem „Out of sight, out of mind“-Ansatz gestaltet und aufgrund statischer Wassermengen so dimensioniert, dass diese in der Regel ein Regenereignis, welches statistisch gesehen einmal alle zwei Jahre vorkommt, problemlos ableiten kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass die Kanäle bei stärkeren Regenereignissen, also zum Beispiel einem Regenereignis, dessen Intensität alle fünf Jahre kommt, auch mal überlaufen können. Diese Bemessung wurde jahrzehntelang als perfekte Abstimmung zwischen Investition und Sicherheit gewertet. Da die Wassermassen, die letztlich in den Kanälen sind, aus Flächen im urbanen Raum stammen, steigen diese mit größerem Einzugsgebiet exponentiell an und mit ihnen auch die Kosten. Größere Rohrdurchmesser machen daher nur im Ausnahmefall Sinn, wenn besonders schützenswerte Substanz vorhanden ist oder größere Rückhaltevolumen in Freiflächen aktiviert werden sollen, bis hin zu gezieltem Objektschutz, der im Ausnahmefall auch mal bis zum 100-jährlichen Regen dimensioniert werden kann.

Die Bemessung der grauen Infrastruktur beziehungsweise die Ermittlung der statistischen Regenereignisse basieren jedoch ebenfalls auf Beobachtungen der Wetter- und Regenereignisse aus den vergangenen 80 Jahren. Zwischen den 1950er- und 1960er-Jahren, fast bis in die 1990er, waren diese in ihrer Häufigkeit relativ ausgeglichen und gleichmäßig verteilt, sodass dieser Status Quo, also zum Beispiel die Bemessung der Straßenkanäle nach einem zweijährlichen Regen, relativ zuverlässig über Jahrzehnte hinweg angewandt wurde.

Überalterte Infrastruktur im Kontext des Klimawandels

Der Klimawandel beziehungsweise die globale Erderwärmung sorgen seit einigen Jahren dafür, dass sich das durchschnittliche Klima um einige Grad erwärmt. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie speichern, was in direkter Konsequenz zu mehr und intensiveren Regenfällen führt, wenn die warmen Luftschichten auf Tiefdruckgebiete treffen. Auch wenn es sich nicht immer um Starkregenereignisse handeln muss, überschreiten kurze, intensivere Regenereignisse die Aufnahmekapazitäten des Bodens, was in Konsequenz dafür sorgt, dass zu viel Niederschlag in die Kanäle fließt, damit in die Vorflut, in die Flüsse und schließlich ins Meer. Dadurch, dass das Regenwasser nicht dort versickert, wo es abregnet, wie es bei moderaten Regenereignissen idealerweise der Fall wäre, wird die Grundwasserneubildung gestört. Grüne Infrastrukturen können, wenn sie gezielt eingesetzt werden, die Infiltrationsrate in den Boden erhöhen, was diesen Effekten entgegenwirkt.

Auf der anderen Seite sorgen die wärmeren Luftschichten aber auch dafür, dass es immer häufiger Phasen gibt, in denen es sehr wenig oder kaum regnet, was dann gepaart mit auftretenden Hitzewellen dafür sorgt, dass städtische Grünflächen de facto austrocknen, die Grundwasserstände fallen – wodurch auch der Druck auf die Trinkwasserversorgung steigt – oder die Natur generell darunter leidet, was nicht zuletzt auch in den europäischen Wäldern ablesbar ist.

Heutzutage – im Kontext des Klimawandels – sind die in den Straßen liegenden Infrastrukturen nicht mehr in der Lage, mit den dadurch induzierten Änderungen der Regencharakteristik umzugehen. Immer häufiger kommt es zu starken Regenereignissen (über zweijährlich), in deren Folge die Kanäle überlaufen und zum Teil große Schäden verursachen. Die Infrastruktur kann mit den Wassermassen nicht umgehen und neben örtlichen Überflutungen gelangen auch ungeklärte Abwasserstoffe an die Oberfläche, da die Kanäle hydraulisch entlastet werden müssen, was die Umwelt stark belastet. Solche Entlastungsereignisse kommen in den letzten Jahren immer öfter vor, vor allem durch die immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse bis hin zu extremen Niederschlägen, bei denen pro Tag bis zu einem Zehntel der durchschnittlichen Jahresmenge fällt. Wie am 16. August 2023 in Frankfurt am Main, als beim stärksten jemals in Deutschland aufgezeichneten Regenereignis innerhalb eines Nachmittags 62,5 Millimeter Niederschlag fielen – bei 660 Millimeter durchschnittlicher Jahresmenge (Quelle: Deutscher Wetterdienst).

Während der bereits beschriebenen Hitzeperioden jedoch fallen die Kanäle trocken und können in Teilen ihren eigentlichen Zweck, nämlich die Entsorgung von Abwasser, nicht mehr korrekt erfüllen. Lange Trockenperioden bedeuten darüber hinaus, dass der Grundwasserspiegel sich nicht natürlich regenerieren kann und abfällt. Dies belastet die Trinkwasserversorgung in einigen Gegenden so extrem, dass es hier bereits zu Einschränkungen kam, bis hin zu mobilen Wasserlieferungen in einigen Regionen Deutschlands. Für solche extremen Belastungen ist die Infrastruktur nicht ausgelegt.

Grün statt grau: Die Rolle grüner Infrastruktur

In den letzten Jahren hat man daher mehr und mehr damit begonnen, den klassischen „Out of sight, out of mind“-Ansatz zu hinterfragen, und anstatt auf graue betonierte Infrastruktur eher auf sogenannte grüne Infrastruktur zu setzen, die sich in ihrem Konzept an den Prozessen und Fähigkeiten der Natur beziehungsweise ihrem Ökosystem orientiert. Es geht in diesen Ansätzen nicht mehr nur darum, Wasser so schnell wie möglich in den Kanal zu leiten, sondern auch darum, es zu speichern. Gründächer können als Retentionsräume ausgebildet werden, die das Wasser verzögert ableiten, sogenannte Regengärten (Raingardens) können Niederschlag lokal versickern, um somit den natürlichen Kreislauf zu stärken, und richtige Retentionsmulden werden gestaltet, um Wassermassen eines hundertjährigen Regens auffangen zu können, und um diese dann langsam und verzögert entweder zu versickern oder einen angemessenen Teil den Flüssen zuzuführen.

Solche Konzepte funktionieren gut und haben sich in den letzten Jahren auch unter dem Namen „Schwammstadt“ etabliert. Allerdings sind diese Projekte im Regelfall noch zu klein, um auf Stadt- oder Quartiersebene etwas zu bewegen, was auch daran liegt, dass solche Flächen als technische Infrastruktur betrachtet werden, anstatt als integrierter Teil einer lebenswerten, nachhaltigen Stadt. Im lokalen Maßstab können sie einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten, indem sie das anfallende Regenwasser zwischenspeichern und indirekt damit die Kanäle entlasten, was weitreichende positive Folgen für die Umwelt hat, da jedes verhinderte Entlastungsereignis die Natur schont.

Dadurch, dass Elemente der grünen Infrastruktur aber unter dem Narrativ des nachhaltigen, flexiblen Hochwasserschutzes geplant werden, erfüllen sie diesen Zweck im Falle von Regenereignissen gut, sind allerdings auch auf Wasser angewiesen, um zu funktionieren. Durch die Auswahl klimaresilienter Pflanzen kommen diese Systeme auch mal einige Tage ohne Wasser klar, allerdings geraten sie auch unter Druck, wenn es länger nicht regnet, und sollten dann künstlich bewässert werden, um das zugrundeliegende Ökosystem schützen zu können.

Grüne Infrastruktur im urbanen Raum

Wenn grüne Infrastruktur richtig eingesetzt wird, beispielsweise im Rahmen der sogenannten „wassersensitiven Stadtgestaltung“, betrachtet diese neben dem technischen Hochwasserschutz auch immer soziale, kulturelle und ökologische Qualitäten. Leider passiert das vor allem in Deutschland noch zu selten, da diese, wie bereits erwähnt, als technische Elemente verstanden und geplant werden. Die Überlagerung verschiedener Aspekte, die neben dem Hochwasserschutz auch andere Aufgaben übernehmen, ist jedoch der Schlüssel zur Integration von grüner Infrastruktur in den Stadtraum. So können Spielplätze als Retentionsflächen gestaltet, Raingardens und Sickermulden als Aufenthaltsflächen verstanden werden oder kleine Bachläufe als Wasserspielplätze für Kinder. Solche Projekte gibt es, aber die Planungsprozesse in Deutschland und das gesetzliche Regelwerk bieten derzeit nur einen überschaubaren Rahmen zur Realisierung solcher, in den urbanen Raum integrierten Elemente.

Wasserrecycling und dezentrale Ansätze

Noch komplizierter, aber auch spannender wird es, wenn die Konzepte neben Hochwasserschutz auch aktives, möglicherweise semi- oder dezentrales Wasserrecycling vorsehen, um die Wasserver- und ‑entsorgung zu entlasten. Dabei steckt in der Verbindung der beiden Elemente sicherlich das größte Potenzial, wenn es um Wasser und Klimaresilienz geht: Grüne Infrastruktur wird auf der Entsorgungsseite eingesetzt, um Hochwasserschutz zu gewährleisten, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und visuellen Qualitäten, während auf der Versorgungsseite Wasserkreisläufe neu definiert werden, um eine effektivere Nutzung der Ressource zu ermöglichen. Während Regenwasser als natürliche Ressource in unterschiedlichen Regenereignissen phasenweise und jahreszeitabhängig vorhanden ist, ist das durch Menschen benutzte Wasser zwar dauerhaft verfügbar, bezogen auf die Menge jedoch deutlich weniger. Beide Ansätze können sich innerhalb eines Gesamtkonzepts ergänzen, überschneiden oder gegenseitig stabilisieren, was als Schlüssel zu einer Zero Water City verstanden werden kann.

Fallbeispiel – ReSource:Mannheim

In Mannheim entsteht derzeit ein Wohnungsbauprojekt, das die verschiedenen Ansätze – integrierten Hochwasserschutz durch grüne Infrastruktur und Wasserrecycling – bereits in einer sehr frühen Planungsphase konzeptionell vereint und damit vorsichtige erste Schritte in Richtung einer wasserautarken Siedlung geht. Die Wohnanlage, in der insgesamt 114 Wohneinheiten errichtet werden, befindet sich dabei am Adolf-Damaschke-Ring und besteht im Kern aus drei Zeilen, die um einen begrünten Innenhof mit offenen Wasserflächen angeordnet sind. Das Projekt befasst sich mit nachhaltiger Regen- und Grauwassernutzung im Kontext der wassersensitiven Stadt und versteht Wasser als wertvolle Ressource durch technische Unterstützung natürlicher Wasserkreisläufe, um die Effizienz der Wassernutzung zu maximieren. Das Projekt wird seit 2018 von mehreren Partnern realisiert, unter Leitung der Technischen Universität Darmstadt und der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG, und wird durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert. Kern des Projekts ist die Entwicklung eines Systems zur Regen- und Grauwassernutzung, das innerhalb der Haushalte zum einen Wasser für die Toilettenspülung und Waschmaschinen wiederverwendet, zum anderen aber auch überschüssiges Grauwasser nach Aufbereitung in ein naturnah gestaltetes Teichsystem leitet. Hier wird Wasser, beziehungsweise das damit verbundene Ökosystem, als bestimmendes Element der Freiraumgestaltung eingesetzt, bevor das Wasser genutzt wird, um die angrenzenden Grünräume zu bewässern. Neben einer Erhöhung der lokalen Biodiversität sorgt dieses Konzept dafür, dass die gesamte Anlage und die dort vorhandene grüne Infrastruktur auch während längerer Trockenperioden geschützt ist, da durch das Grauwasser konstant Wasser verfügbar ist – dieses jedoch so ausgelegt ist, dass der hundertjährige Regen vollständig zurückgehalten werden kann.

Die innovativen Wasserkreisläufe beziehungsweise in erster Linie der hausinterne Wasserkreislauf reduziert dabei den Trinkwasserbezug um knapp 42 Prozent, da neben der WC-Spülung auch die Waschmaschine mit dem Grauwasser betrieben wird. Der zweite, externe Kreislauf sorgt dafür, dass die Grünflächen dauerhaft bewässert werden können und spart dadurch rein theoretisch weitere Prozente, da für die Bewässerung der Grünanlagen in der Regel ebenfalls kostbares Trinkwasser verwendet wird. Unter der Annahme, dass die Bewässerung der Freianlagen komplett durch das integrierte Teichsystem gewährleistet wird, kommt das Projekt auf eine Ersparnis von 60 Prozent, was das Einsparpotenzial gegenüber klassischen Neubauprojekten verdeutlicht. Auch wenn global betrachtet die Wohnungswirtschaft nicht der größte Verbraucher von Trinkwasser ist, sondern Industrie und Landwirtschaft, bedeutet die Ersparnis eine drastische Reduktion der Abhängigkeit von der Wasserinfrastruktur, sowohl auf der Versorger- als auch Entsorgerseite. Dies ist vor allem im Kontext der Diskussion um die Folgen des Klimawandels von hoher Relevanz.

Übertragbarkeit auf andere Projekte

Im Zuge der Begleitforschung des Projekts wurde durch die TU Darmstadt eine Studie angefertigt (Schulze et al 2024), die sich mit dem Übertragungspotenzial des Konzepts auf andere Projekte auseinandersetzt. Dabei wurden sowohl Neubauten als auch hinsichtlich der Baualtersklasse sanierungsbedürftige Bestandsbauten berücksichtigt, die in ihrer Größe, Dichte und Struktur mit dem Projekt in Mannheim vergleichbar sind, um das Konzept ohne grundlegende Änderungen adaptieren zu können. In Darmstadt wurden dabei 22 vergleichbare Wohnungsbauprojekte identifiziert, die im Anschluss untersucht wurden. Das reine Einsparpotenzial von Trinkwasser wurde innerhalb der Studie auf 147 Millionen Liter Trinkwasser pro Jahr beziffert, was verdeutlicht, wie viel Wasser wir sparen können, wenn wir den klassischen zentralen Ansatz unserer Infrastruktur neu denken und auch offen sind für neue und dezentrale Konzepte. Darüber hinaus wurde ein Regenrückhaltevolumen von weiteren zwei Millionen Litern im Starkregenfall identifiziert, das zwar im Vergleich zu den Trinkwasserzahlen relativ klein erscheint, bezogen auf starke Regenereignisse jedoch massive Entlastungen der Infrastruktur bedeuten und dafür sorgen könnte, dass die Kanäle nicht mehr überlaufen.

Wirtschaftliche Überlegungen und Zukunftsperspektiven

Die Mehrkosten für das wassersensitive Konzept in Mannheim gegenüber einer klassischen Immobilienentwicklung liegen circa zwischen einem und zwei Prozent der Bausumme. Bei 120 Wohnungen macht sich dies in Summe zwar bemerkbar, jedoch beschränken sich die Kosten auf die Erstinvestition. Der Betrieb der Anlage trägt sich selbst durch massive Einsparungen in der Wasserversorgung beziehungsweise Ersparnissen in den Entsorgungsgebühren, was die Mehrkosten relativiert. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich hierbei um einen Piloten handelt, der mit diverser Überwachungs- und Sicherheitssensorik ausgestattet ist, kann man weiterhin davon ausgehen, dass solche Projekte in Zukunft preiswerter entwickelt werden – auch wegen der immer günstiger werdenden Technik. Abschließend bleibt jedoch festzuhalten, dass Werte, hinter denen eine Währung steht, in letzter Konsequenz für Investoren immer noch einfacher zu verstehen sind als der Wert von Biodiversität, grünen Oasen oder Klimaresilienz.

Die großflächige Implementierung solcher Projekte erfordert nicht nur ein Umdenken in der Stadtplanung, sondern sicherlich auch Anpassungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. Vor allem in Deutschland sind viele Flächen im Stadtraum als technische Infrastruktur klassifiziert, was die Integration von grüner Infrastruktur als multifunktional genutzte Flächen erschwert. Zudem müssen bestehende Bauvorschriften und Wassergesetze berücksichtigt und gegebenenfalls angepasst werden, um den Einsatz grüner Infrastruktur zu fördern. Verschiedene Wasserqualitäten werden in verschiedenen Regelwerken definiert, und häufig ist es so, dass Regenwasser, das als Straßenwasser aufgefangen wird, pauschal als „Abwasser“ betrachtet werden muss, was eine integrierte Planung zusätzlich erschwert. Die Technik jedoch ist heute mittlerweile so weit, dass jede beliebige Wasserqualität als nutzbare Ressource verstanden werden und vollkommen problemlos einer Weiternutzung zugeführt werden kann – eine Entwicklung, die vor allem in den letzten 15 Jahren vorangeschritten und derzeit noch nicht in den Gesetzen abgebildet ist. Nur eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekten, Stadtplanern, Ingenieuren, Juristen und politischen Entscheidungsträgern kann innovative Lösungen ermöglichen, die ihrer Zeit voraus sind – und dem Klimawandel aktiver entgegenwirken.

Dr.-Ing. Simon Gehrmann ist Architekt und arbeitet seit 2012 am Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung der TU Darmstadt. Er hat im Bereich der Wassersensitiven Stadtgestaltung 2018 promoviert und nach längeren Forschungsaufenthalten in China, Singapur und Australien berät er nun vor allem in Deutschland Architekten und Architektinnen, Kommunen und Bauträger im nachhaltigen Wassermanagement. Seit 2024 ist er Partner bei der Planungsgruppe Darmstadt – Architekten und Stadtplaner.

Literatur

Schulze, J., Gehrmann, S., Somvanshi, A. & Rudolph-Cleff, A. (2024): From District to City Scale: The Potential of Water-Sensitive Urban Design (WSUD), in: Water 16 (4), S. 582.

https://www.dbu.de/projektbeispiele/resource-mannheim-regen-und-grauwassermanagement/

https://www.stadt.architektur.tu-darmstadt.de/est_forschung/est_projekte/resource_mannheim_details.de.jsp